论文

关于中韩海底隧道建设的几点思考

2011-02-11 浏览次数:7521 返回列表

头几天我发了一篇让高速列车装上“翅膀”的微博,不少人误认为我只是偶发的奇想,其实不是的,为了证明这一点,我把我去年在韩国发表的演讲稿公开,大家看后就会相信我早在思考并设计这种新的悬浮列车了。

这是我第4次参加关于中韩海底隧道建设中韩双方的会议。第一次是2006年3月底在山东威海举行的“中韩国际物流系统研讨会”,我在会上做了《中韩火车/汽车轮渡工程建设的必要性和可行性》,阐述了我自1992年开始做的“让火车开过黄海”的美梦。第二次是2008年6月19日在山东济南召开的《第五届中国山东省与韩国京畿道发展论坛》,我被邀请参加并就韩国经济开发研究院副院长赵应来撰写的《韩中海底隧道的基本构想》发表评论。第三次是2009年10月8日,我应邀在韩国首尔参加“中韩海底隧道工程技术研讨会”,就赵应来副院长的报告通过PPT对中韩海底隧道建设的必要性、可能性,对线路方案、工程技术方案、资金测算和来源等问题再次发表了自己的看法。所以,今天我不想再就建设中韩海底隧道的必要性、可行性和重要意义等发表意见了,而是就一些比较具体的问题谈一些我的思考。由于我的日常工作比较繁忙,郁于条件限制无法做深入的调查和研究,所以这只能是一些思考,谈出来供中韩双方有关方面参考,错误的地方和考虑不周之处请各位批评指正。

1 采用以“隧道桥”为主的建设思路

1.1 什么叫“隧道桥”

隧道桥,顾名思义就是“隧道”和“桥”的混合体。你说他是“隧道”,却主要并不在海底挖洞,就好像是架在海底的一座“桥”;你说他是“桥”,却并不建在水面,而是在海底,有些地方上面还要埋起来,成为名副其实的“隧道”。总之,“隧道桥”方案是集舟、桥、隧三技术为一身的多学科技术大协作的结晶。其主要特点和功能是:

(1)隧道桥结构是先在洞口引道段进行地面预制,其管段结构质量、防水质量、滑动措施容易保证,省去了盾构隧道片的对接、拼装工艺和管道多、连接切水难的作业,也避开了在建设中必将遇到的防水、防塌、堵漏等许多难题,施工条件安全,具有沉埋式隧道的主要优点。但它又不同于沉埋式隧道。主要是:所有对接、联接均在陆地进行,可以预制好相当长的一段(譬如1公里、甚至2公里或者更长)后导引推拉于预定海域,灌水沉没于海底,再加以必要的固定和埋没,在海床中成为“管桥结构”,具有水下结构体系受力明确的特点。水下隧道桥具有相当大的浮力,因此可以改善结构体系在海底水中的受力状态和减少对支座的压力;边坡采用“稳定”边坡,以增加在海底的隧道桥的抗冲击力和抗浮稳定性。

(2)水下中段混凝土管段为仿生优化结构。管段采用仿生形状,可避免局部应力集中过大,使得整体强度高,防水效果好;结构采用较大的纵向稳定和横向稳定性系数,可防止发生倾覆现象,具有较强的抗冲击压力和一定的抗地震荷载能力;结构自身型心和重心均低,稳定性高,对湍流阻力小,在海底有很强的抗冲击和抗冲刷能力,见示意图所示。

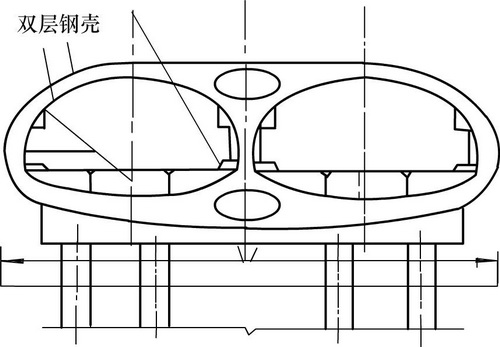

水深大于70米时的隧道桥截面结构图

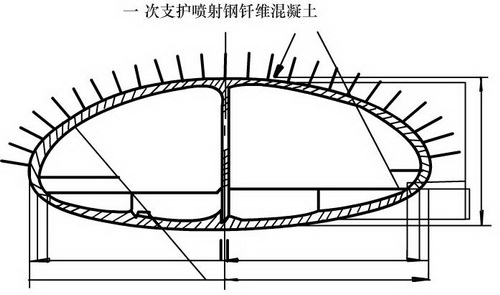

隧道桥经过岛屿时的截面结构图

(3)埋设深度机动灵活。水下隧道桥根据需要,海底段可以不开海床基槽,直接在海床表面或贴海床底面铺设,也可开挖浅基槽(半埋设)。在不影响通航条件的原则下管段衬砌可比海床底面高出数米,也可将管段衬砌埋没在海床覆盖层以下数米,还可直接从水中通过,以顺利越过海底沟谷。在通过岛屿时,可结合使用暗挖式隧道。

(4)导引就位安装可视条件灵活机动安排。

(5)隧道桥结构可以使水下隧道建设长度达到最短,可保证全天候通车要求。

(6)可利用海峡中明、暗礁做施工中地基平台,建设水中通风竖井,解决水下单隧道桥的通风问题,保证多车道、大流量、高速行车要求。

这一方案的总体设想是:按照不同地理自然环境,采用全埋、半埋、贴伏、半浮水中等相结合的方式,在海底建设一条隧道桥,岛陆部分辅以暗挖式隧道。

1.2 隧道桥建设技术的可行性

隧道桥技术并不是今天才发明的技术,我不想在本文就该技术追根寻源。不过,我可以告诉大家的是这套技术是在研讨建设中国渤海海峡通道(即建设辽宁旅顺──山东蓬莱之间海底隧道)的时候公开的,在公开这套技术的时候,中国有关方面已经申请了相关的技术专利20多项,并已就该技术建设海底隧道的防地震、抗打击等进行了多项试验。所以,绝非心血来潮、一时遐想之语,而是精心构思、深思熟虑之举,在技术上是绝对可行的。

1.3 隧道桥建设的经济性

稍微了解一点隧道工程的人都不难想到这套技术和我们一般的海底隧道建设技术相比经济上的巨大效益了。一般的海底较长隧道工程,施工时都需要先建一条工作隧道(或称“试验隧道”),再在其两侧建设两条通行隧道,然后在他们之间建设相关通道。也就是说,建一条隧道等于要打3条隧道孔。而且,在海底施工会遇到复杂的地质、地理、水文情况,为了安全需要采取很多措施来保证施工环境,所以投资是非常巨大的。而隧道桥的建设可以把上下行的交通通道一次性地在陆地上施工完成,不仅节约了大量的投资(估计一般能节约1/2~1/3),而且施工环境大为改善,施工质量可以比较容易得到保证,施工工期可以大大缩短。大家想想,这样的经济性有多好?其经济效益该有多大??

1.4 其它隧道建设技术的协同建设

当然,我们说主要采用“隧道桥”技术建设并不排斥其他的隧道施工技术,而是恰恰相反,在诸如隧道入口、进口,浅海及陆岛地域,考虑各种因素还是需要“盾构法”、“沉埋法”和“新奥法”等隧道施工技术进行建设的。所以,本文的观点是:中韩海底隧道的建设应以“隧道桥”法为主,辅以其他隧道建设技术的协同。

2 选择合适的通行时速

2.1 选择合适时速的必要性

我研究了赵应来副院长的几次研究成果,提到的中韩海底隧道都是采用轨道列车,水下部分的时速是200公里/小时。按照中韩海底隧道的水下距离大约330公里考虑,采用铁路是合适的。时速200公里/小时是否合适,则需要仔细斟酌。

因为,在相对狭小的空间里,高速列车必然会产生风洞效应。太快,效应所产生的一系列问题就不能忽视了。譬如,笔者乘坐杭州到温州的动车列车,在时速达到240公里以上穿越隧道时,双耳立刻会产生不舒适的感觉,这种感觉短时间尚可,长时间对人的身体必然有害。而且,高速、长时在隧道中高速行驶,对隧道中的设施、设备,包括对隧道本身的岩层结构等都可能产生不利的影响。因此,为保证安全运行就势必增加很多投资;太慢了,则不仅会增加在途时间,而且容易使客人产生排斥感。所以,必须选择一个合适的时速。

2.2 合适时速——200公里/小时

青岛、济南机场到仁川机场的飞机所需时间均不超过2小时,威海机场到仁川机场的飞行时间为1小时10分,从威海到韩国的轮船是11个小时。综上考虑,威海到仁川的火车控制在3小时以内应该是可以接受的。341公里的路程,3小时算每小时120公里,2.5小时算每小时137公里,2小时算每小时171公里。由此可见,算上提速、减速等时间,平均时速每小时200公里是合适的。

3 选择合适的通行方式

3.1 以轮轨技术为基础

我们还应该从运输技术的角度进一步考虑中韩海底隧道建设节能减排和节约投资的问题。

对每小时200公里的车速而言,轮轨技术是完全可以胜任的,这几年中国铁路动车组运行的实践进一步证明,对200公里的时速来说现在的铁路轮轨技术已经十分完善了。那么,未来的中韩海底隧道交通工具是否就没有潜力可挖了呢?

不是的。从节能减排的角度出发,我们还是可以有文章可做的,这就是考虑海底隧道的特殊情况,在“悬浮”的问题上做点大文章。

3.2 气悬浮技术在列车中的应用简介

高速铁路除轮轨式列车外,还有悬浮式列车。

作为悬浮式列车,可分为磁悬浮列车与气悬浮列车两大类。而气悬浮列车又再可分为气垫悬浮列车(简称气垫列车)与气膜悬浮列车(简称气浮列车)两种。

⑴气垫列车

早在十九世纪中叶,欧洲就有人研究气垫车。到了二十世纪六七十年代,磁悬浮车与气垫车的研制曾并驾齐驱,在德国的一条实验线上,曾经既做磁悬浮车又做气垫悬浮车的试验。1969年,法国在巴黎近郊,修建18.4公里的试验线,气垫车在试验线上运行时速达到422公里,当时还把各类车对地面的受力情况作过比较分析,显示了气垫车的优越性。1971车,英国在伦敦与机场间,也修建了一条气垫车试验线,时速达到400公里以上。美国在二十世纪七十年代初也进行过气垫车试验,加装上喷气发动机,时速达到488公里。

气垫车的优点是:①速度快,时速为500km甚至更高;②对路面压力小,70~150kg/cm2,而一般火车800000~1200000kg/cm2公斤,路面压力小可以降低筑路费用;③结构轻便,能量消耗相当少;④爬坡能力强,很容易做到60%,减少了桥梁隧道施工量;⑤轨道高架,占地面积少。

气垫车的缺点是:①运行不稳定;②喷气发动机引起的爆破噪声太大,构成噪声污染;而且保留了滚轮车轴支撑系统。

⑵带翼气垫列车

美国人在20世纪70年代,在试验室作了一个试验,保留车厢的滚轮,又在车厢左右两旁对称安装两排短机翼,在车厢后部中心位置安装一台发动机,发动机点火后,车体依沿着槽靠滚轮沿地面滚动,当速度加快到一定值,在短翼升力帮助下带翼气垫车便腾空飞行。

带翼气垫列车的优点和气垫列车基本一致,突出点是不需要设置专门的形成“气垫”的、功率巨大的发动机;缺点是鉴于短翼的翼尖效应,又运行在大尺寸的气垫上,上下左右晃动,运行不稳定。

日本人利用美国人的试验结果,对带翼气垫车作了改进:加长水平短翼的翼展尺寸;在短翼的翼尖处安装稳定鳍,并使稳定鳍的面积大到接近水平短翼面积的程度,用以改进左右晃动稳定性;发动机改为4台,分别对称安装在两对短翼上,仍然利用两边建成的墙所形成的槽来限制气垫车的运行方向。这种列车在离地面5~10cm的空气垫上运行。2000平5月8日英国《新科学家》杂志报道认为:这是一个耗资巨大时间漫长的研制项目。

⑶气浮列车

气浮列车的构造原理是依靠安装在车底的气腿喷射的空气形成的气膜支撑而悬浮,其气膜厚度为毫米量级。气浮车像火车但没有轮对,像飞机又没有翅膀。

气浮列车的优越性表现在:①比轮轨高速列车快。轮轨高速列车由于受轮轨粘着力的限制,随着列车速度的提高,轮轨间的粘着力会逐渐减小,车辆的走行阻力会逐渐增大。在时速达到400公里以上时,车辆的走行阻力将大于轮轨间的粘着力,再想提高速度就很困难了。而气浮车是靠气膜悬浮在空中,与轮轨没有摩擦与撞击,它的驱动是靠螺旋桨实现的,它的速度应该与螺旋桨飞机是同一量级,即时速可达600公里以上。同时,气浮车没有轮对,车辆自重大为减轻,结构简单,轨道受力情况大为改善,线路限制坡度可以增大,轨道工程量可减少。②比磁浮列车造价省。气浮车的工作介质是空气,是取之不尽的廉价资源。磁浮列车的工作介质是电磁,在电磁力作用下,列车将悬浮在距离轨道约10毫米处运行,而实现这一功能的主要部件之一就是轨道梁,它既是承载列车的承重结构,又是浮起列车运行的导向结构,制造和安装的技术难度很大,投资也十分巨大,平均每公里达3亿元以上。气浮车因无需在轨道梁上装电磁设备,估计其工程造价可能只及磁浮车的六分之一。同时磁浮车轨道梁上众多的定子包,一旦出现故障,维修难度很大。还有车上车下的电磁切割转换,长期对沿线和旅客、乘务人员可能产生的电磁污染也难以使人放心。 ③比气垫列车稳。气垫车是依靠大团气体从气孔喷出形成的气垫运行,悬浮高度在30毫米以上,缺乏稳定性,且气团外流多,扬尘及噪声大,能源消耗大。为了提高车速,往往盲目加大动力,有的试验每吨移动组件质量超过1000千瓦。而气浮车靠高压小流量压缩空气形成气膜悬浮,车辆的稳定性好,能耗也小得多。 ④比航空飞行好。首先是气浮车的安全性比飞机好。飞机在高空中飞行,一旦失事,机毁人亡,难有幸免,而且容易为恐怖分子利用,制造恐怖事件。气浮车发生故障可以停留在轨道上,比飞机有安全感。从结构上看气浮车没有机翼、尾翼、舵和起落架,结构简单得多,可靠性也大为提高。因此气浮车造价要比飞机低得多,票价也会便宜许多。而且近年来人们对高空飞机对气候的不良影响议论纷纷,认为现今大气中二氧化碳排放量的3%~5%是由商用飞机造成的,要求对航空业的发展加以限制。

3.3 合适的通行方式——轮轨气浮列车

笔者经过思考认为,中韩海底隧道应该在交通方式上采取一种新的运输方式——轮轨气浮列车。轮轨气浮列车综合了气垫列车、气浮列车的优点,吸取了带翼列车的创新思路,又克服了上述三种列车的不足之处,是一种优化整合、继承创新的新型列车,特别适用于像中韩海底隧道这样长距离海底隧道使用。

它的主要特征如下:

⑴它是一种轮轨式列车。具备一般轮轨列车的所有特征;

⑵它是两侧带翼的轮轨式列车。两侧机翼的安装数量、位置,翼展长度,攻角等等都必须通过大量的研究和实验后确定,其目标和原则是:当列车在隧道内达到每小时190公里时速时,机翼产生的升力能够使整个列车微微升起,离轨道大约3~5mm米的间隙,能产生类似气浮列车的效应。由于摩擦阻力的减少,在同等驱动力下车速会迅速增加,这时事先设计好的自动调控系统会自动地减少动力能源的供给量,而使列始终车保持在每小时200公里上下的时速正常运行;

⑶它是设有升高高度制约的轮轨式列车。精巧的设计使得列车因升力而致的升高距离得到制约,即当列车的升高到达5毫米时,列车两侧的限高卡会自动地限制其继续升高,并通过智能车速控制系统迅速调控车速,使升力保持适当,从而保证了列车不会在运行时出轨;

⑷它是一种具有明显节能减排效果的轮轨式列车。这里增设的列车机翼主要不是为了提速,而是为了通过减少机车的摩擦阻力而减少驱动机车的动力消耗,从而达到节能减排的环保生态效果;

⑸它是一种安全、舒适性能优异的轮轨式列车。由于在正常运行时,这种轮轨式列车处于微悬浮状态,所以车内的旅客感觉十分舒适。又由于车辆始终运行在车轨上面,一旦有什么情况,车轨道就起到承载和导向的作用,因此相对其他运输方式来讲,是很安全的。